张源 1,2,栾心林 1,周爱华 3,吴玉英 4,杨璐铭 1,2*

(1. 四川大学轻工科学与工程学院 2. 四川大学制革清洁技术国家工程实验室

3.成都华来宇众文化科技有限公司4 . 成都匠心尚品绣文化传播有限公司 )

摘 要:蜀绣凝结了巴蜀地域深厚的工艺智慧与文化精髓。然而,现存蜀绣文物因年代久远普遍存在褪色、丝线脆化等问题,其活态传承与当代创新应用面临严峻挑战。为突破这一困局,跨材料协同设计成为关键路径。皮革以其物理特性与视觉兼容性,能够弱化异质材料间的界面冲突,为多元融合设计提供平衡载体。本研究以清朝光绪年间蜀绣文物《蜀绣·三星图》为对象,聚焦其纹样基因解码与创新设计再生,探索蜀绣文化基因在当代皮革制品中的活态传承路径。通过深度景深合成技术与计算机视觉模型(Segment Anything Model, SAM)对文物图像进行预处理与语义分割,系统解构其外框区、过渡区及核心区的纹样、针法与色彩特征。结合2025年流行色彩趋势,将传统纹样进行创新重构,并应用于皮革制品中。研究结果表明,通过数字化技术与现代设计语言的融合,蜀绣文物纹样在保留文化基因的同时,实现了美学价值的当代转化,为非物质文化遗产的可持续保护与创新应用提供了理论与实践依据。

基金项目:四川省高等教育人才培养质量和教学改革(JG2024-0054);四川大学2024年基于知识图谱的AI课程建设;四川大学研究生教育教学改革研究(GSSCU2024021)。

第一作者简介:张源(2001—),女,硕士研究生,yuanz1021@163.com。

*通讯作者联系人:杨璐铭(1982—),女,博士,ylmll1982@126.com,主要从事功能服装和功能服饰研究。

引 言

蜀绣作为中国四大名绣之一,承载着巴蜀地区深厚的文化底蕴与工艺智慧,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录[1]。在当代文化遗产保护语境下,蜀绣文物的物质性衰退与文化解码的滞后性形成双重困境:一方面,丝质载体的理化衰变导致刺绣元素的视觉信息持续流失;另一方面,传统工艺基因未能有效转化为适应现代语境的创新设计资源[2]。因此,对于蜀绣文物的保护和传承迫在眉睫。

皮革以其独特的材料特性,在感官上展现出细腻柔和的质感,同时在机械性能上具备坚韧与硬挺,实现了细腻与坚韧的“中性平衡”特质。这种平衡特性使皮革能够跨领域应用,并与其他多种材料无缝结合,巧妙地弱化不同材质之间强烈的视觉对比,从而创造出更具和谐感的整体效果。同时,在皮革产品设计中运用具有深厚中华文化底蕴的传统符号,能够打造出既彰显中国特色又契合潮流美学的产品。这种跨界合作不仅有助于“非遗”技艺的活态传承与保护,还能推动皮革面料的再造方式多元化,进一步实现皮革与传统元素的跨界融合[3]。

本研究以四川大学博物馆藏《蜀绣·三星图》为核心案例,通过视觉基因解码揭示其纹样体系中的文化美学内涵,在此基础上,将纹样元素结合2025流行色进行创新设计,以“活态传承”为主旨,设计出符合现代化审美需求的皮革产品。

1蜀绣文物概述

1.1蜀绣历史起源

蜀绣历经悠悠岁月的更迭,薪火相传至今,是我国传承脉络最为久远、文化底蕴最为深厚的绣种之一。2006年,蜀绣作为民族文化的艺术瑰宝,被列入我国第一批国家级非物质文化遗产(简称“非遗”)名录中[1]。它可追溯至巴蜀大地的远古时期,尤其是成都平原,这里自古以来就是丝绸生产的重要基地,为蜀绣提供了取之不尽的天然丝线与创作灵感。

1.2蜀绣文物概况

“十三五”时期,各地区各部门扎实推进文物工作,文物事业取得显著进步。完成第一次全国可移动文物普查,登录有可移动文物1.08亿件/套[4]。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,也是推进社会主义文化强国建设、推动实现从文物资源大国向文物保护利用强国跨越的关键时期。国际环境日趋复杂,不确定性显著增加,需要发挥好文物工作独特优势,展示真实立体全面的中国,增强中华文化影响力,为构建人类命运共同体贡献力量[4]。目前,蜀绣现存文物以明清时期为主,包括服饰、屏风、宗教绣品等,部分因年代久远出现褪色、丝线脆化、虫蛀等问题[2]。因此,蜀绣文物的数字化存档与活态传承迫在眉睫[5]。

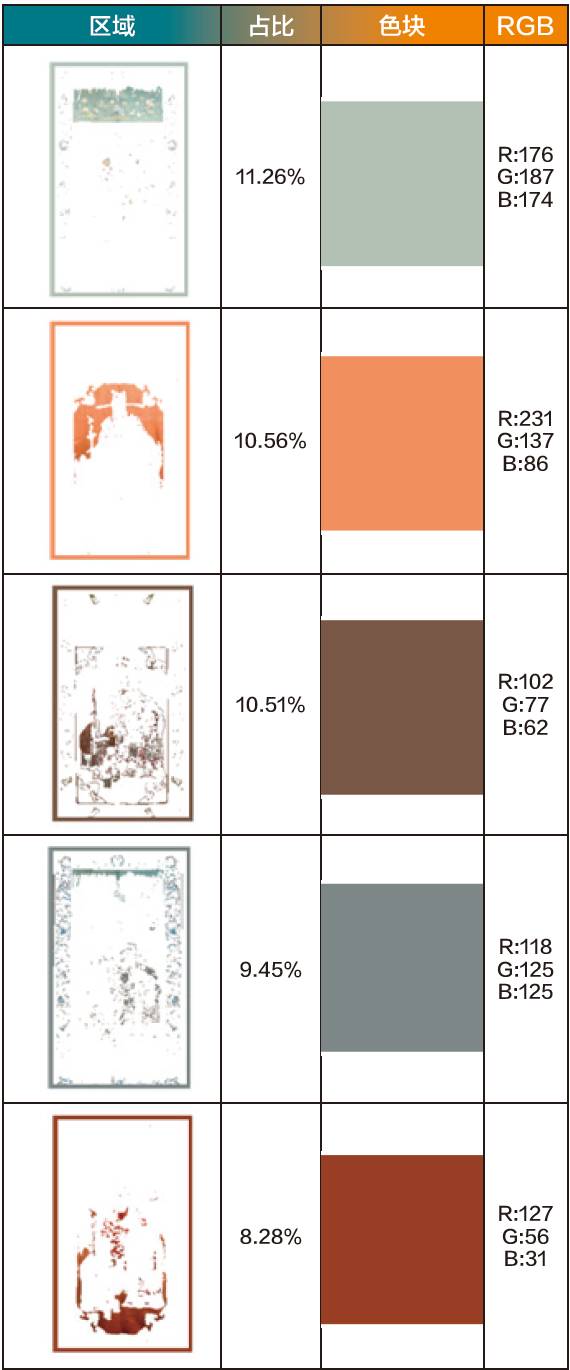

四川大学博物馆收藏的清朝光绪年间蜀绣珍品《蜀绣·三星图》,以福禄寿三仙为核心,构建了完整的视觉符号系统,蕴含蜀地“天人合一”哲学与世俗信仰,作为祝寿礼俗的仪式载体,深度凝练了巴蜀民俗文化基因,具有极高的非物质文化遗产研究价值与视觉基因解码的可行性。从纹样、针法、色彩三方面对其文物文化美学基因进行深入解码,结合流行色彩,在产品设计中实现传统元素的创新转化,探索蜀绣文物在当代的活态传承与可持续发展新路径。

2《蜀绣·三星图》文物内涵

2.1文物内涵解读

福禄寿三星源于古人对星辰的崇拜。民间传说,天上的三个星君分别掌管人间的福祸、官禄和寿命。道教的福禄寿三星之说,约起于明代[6]。福、禄、寿三星体现了远古的自然崇拜。明清时期以后,三星有了比较固定的人格化形象,即吏部天官、员外郎(或送子张仙)、南极仙翁。清朝乾隆时期,这一远古神话要素得到了继承和弘扬。乾隆皇帝命令清宫造办处制作了大量福、禄、寿三星题材的作品,希望借福、禄、寿三星的祥瑞之气来护佑自己与王朝[7]。现藏于台北故宫博物院的《五代绣三星图》是乾隆皇帝尤为喜爱的一幅作品,上有其于乾隆二十四年(1759)题写的“福禄寿三星赞”御制诗句和晚年钤盖的“太上皇帝之宝”玺印[7]。常见的是三星绘于一图,福星手拿一“福”字,禄星手托一只金元宝,寿星一手托着寿桃、一手拄着拐杖[8]。

和中国古代大多数艺术品一样,蜀绣多以代表美好、吉祥的物象为素材,花鸟鱼虫、日月星辰、山石云水、人物神像及约定俗成的吉祥图案等蜀绣纹样无不反应出人们对大自然的认知和对美好生活的向往[9]。

《蜀绣·三星图》作为蜀绣的代表作之一,其绣制不仅是对传统工艺的传承,也是对文化价值的弘扬。它在艺术表现上,通过细腻的针法和色彩的运用,展现了麻姑献寿的生动场景,使得观者能够感受到作品中所蕴含的深厚文化意蕴和美好祝愿。同时,是对中国传统文化中吉祥寓意的深刻体现和艺术再现。它不仅是一种工艺技术的展示,更是中华民族尊老敬老美德的象征,传递着对长寿和健康的美好祝愿。

3《三星图》基因解码

3.1图像预处理

《蜀绣·三星图》篇幅较大,在拍摄过程中会受到光线以及防尘玻璃的干扰因素,导致拍摄无法很好地聚焦于作品的针法上。此时,采用深度景深合成技术,拍摄一系列照片,每张照片针对不同的焦点区域,逐一精确聚焦[10]。随后,在后期处理过程中,使用PhotoshopCC软件将这些照片的清晰部分叠加合成,最终得到一张从上到下各个部分均清晰可见的图像(图1)。

3.2文化美学元素分析

在对《蜀绣·三星图》的文化美学元素分析中,针对其纹样体系的复杂性,采用基于空间结构分层的分析方法,通过图像语义分割技术将绣品解构为外框区、过渡区与核心区三大语义单元,进而细致分析纹样、针法与色彩的分布规律,深入揭示其文化美学内涵。

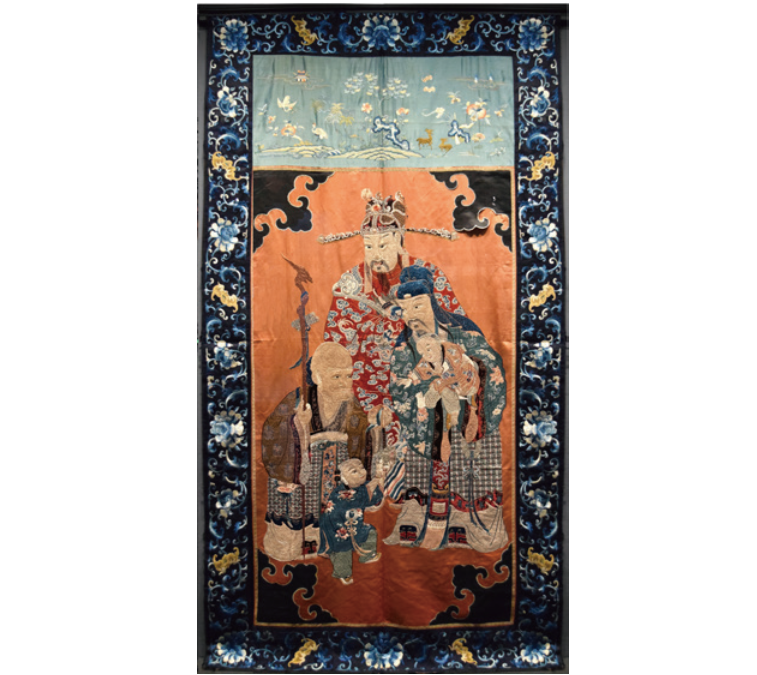

3.2.1图像分割

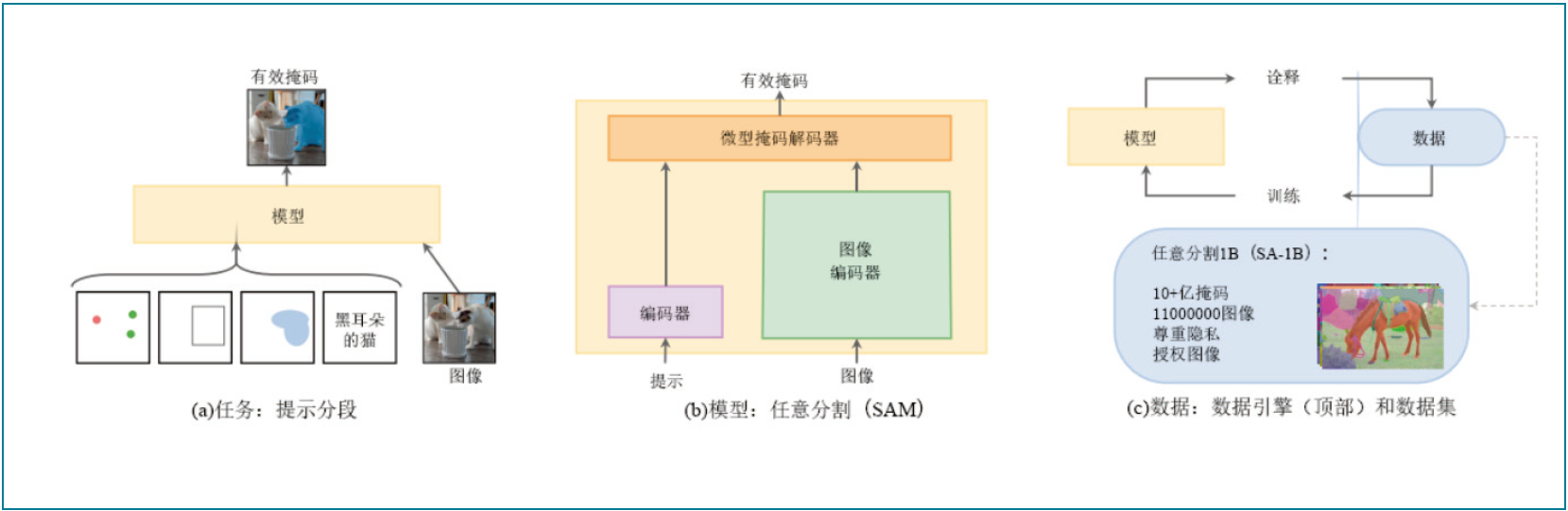

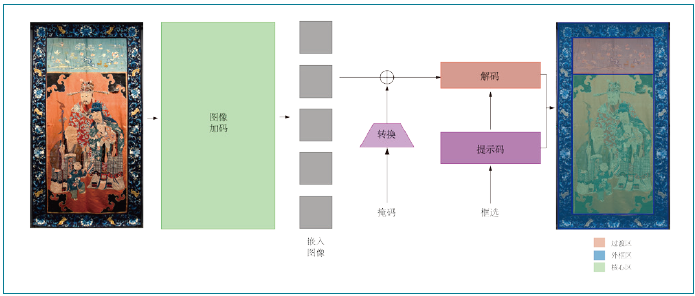

图像语义分割是计算机视觉领域中一个重要的任务,其目标是对图像中的每个像素进行分类,使得每个像素都被分配到一个语义类别中。与图像分类不同,图像分类是对整张图像进行分类,而图像语义分割需要对图像中的每个像素进行细致的分割[11]。常见的语义分割模型通常依赖特定领域标注数据(如PASCAL VOC等封闭类别集),通过监督学习实现像素级分类,其泛化能力受限于训练数据的类别覆盖范围。本文通过Segment Anything Model (SAM)模型[12](图2)进行图像分割,SAM通过提示驱动架构与大规模预训练范式重构图像分割任务。其框架由三部分组成:(1) 图像编码器基于改进的Vision Transformer (ViT-H/16) 提取图像特征,通过动态卷积核平衡计算效率与细节保留;(2) 提示编码器将多模态输入(点、框、文本等)映射为统一嵌入空间,实现跨模态语义对齐;(3) 掩码解码器利用交叉注意力融合图像与提示特征,生成多尺度候选掩码并预测其置信度。与传统语义分割依赖封闭类别监督学习不同,SAM将任务定义为条件概率问题 P(mask∣image,prompt),通过1.1亿掩码的SA-1B数据集预训练,赋予模型零样本泛化能力。

书画文物的分区方法为绣品设计提供了极具价值的参考。借鉴书画文物中常见的裱边(外框区)、过渡区和画心(核心区)的分区方式,绣品设计能够在构图布局上实现层次分明、视觉平衡,同时更好地引导观者视线。基于SAM分割模型,通过框架式分割将绣品分成三部分,分别为绣品的外框区、过渡区、核心区(图3),再分别解码三个区域的文化基因。

图3 绣品区域分割

3.2.2纹样解码

蜀绣作品中的纹样图案多为山、水、花、鸟、鱼、人物等元素类,或为八仙过海、麒麟送子等传说故事类,以及芙蓉鲤鱼、熊猫等地方特色类[13],其图案主要以民间流行的题材为内容。《蜀绣·三星图》以“福、禄、寿”三星神像与双童嬉戏图为核心,外框区以蝙蝠纹、牡丹花纹构成隐喻性边界符号,过渡区通过寿桃纹、松鹤纹等纹样形成时空递进的视觉缓冲。基于蜀绣传统纹样种类,将《蜀绣·三星图》中的纹样分为动物类、植物类、人物类三种类别。

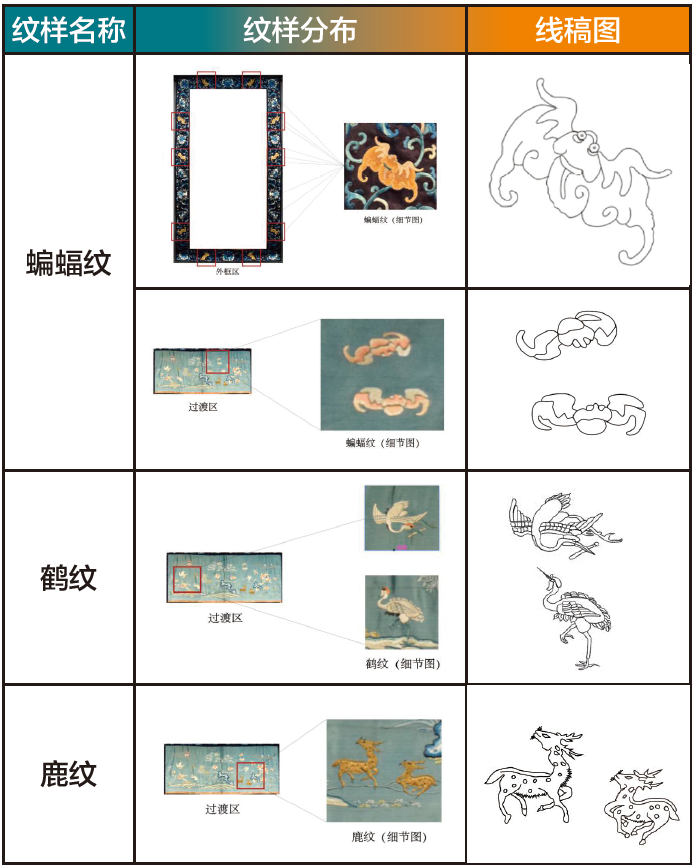

(1)动物类

动物类纹样主要分布在外框区以及过渡区,其中外框区主要有蝙蝠纹通过二方连续形成外框纹样,过渡区主要有蝙蝠纹、鹤纹、鹿纹(表1)。蝙蝠纹在明清时期成为“图必有意,意必吉祥”的吉祥图案,具备了祈福纳祥的实用功能[14];鹤纹在古人眼里有长寿的寓意[15];鹿纹多表达羽化登仙、崇尚神灵的象征之意[16]。

表1 动物类纹样分布

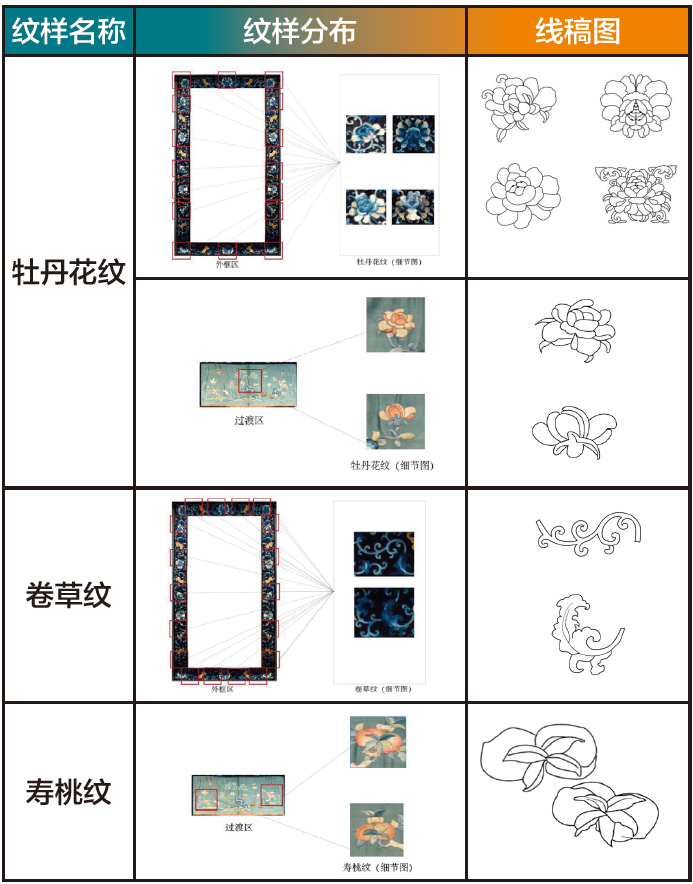

(2)植物类

植物类纹样也主要分布在外框区以及过渡区,其中,外框区主要有牡丹花纹,过渡区主要有牡丹花纹、卷草纹、寿桃纹等纹样(表2)。牡丹花纹象征富贵荣华与地域身份认同;卷草纹以藤蔓回旋的形态隐喻生命循环不息与永恒流转;寿桃纹则代表长寿安康,常与蝙蝠、灵芝等组合,构成“福寿双全”的吉祥祈愿体系。

表2 植物类纹样分布

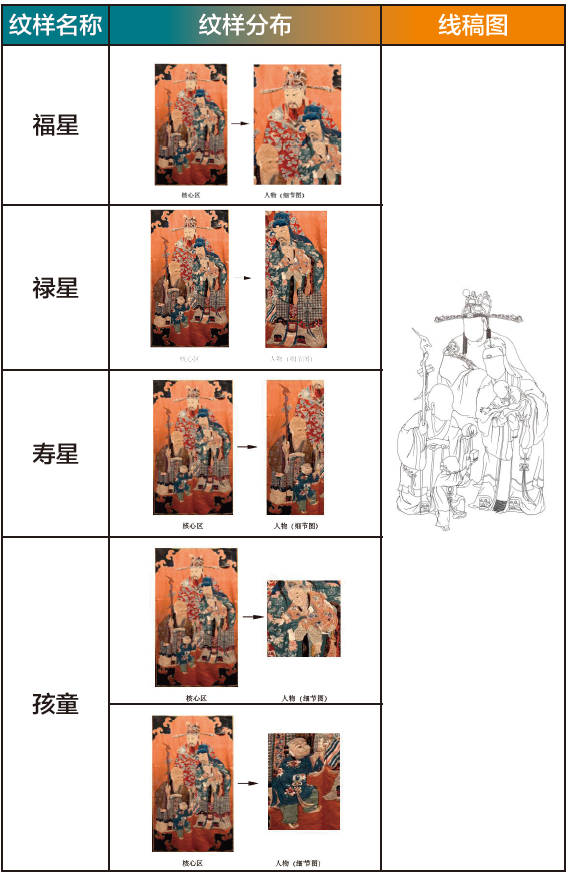

(3)人物类

人物类纹样主要分布在核心区,主要以“福”、“禄”、“寿”三星以及两位孩童构成(表3)。“福星”持如意踏祥云,象征天命赐福的至高性;“禄星”着官袍,隐喻功名利禄的世俗追求;“寿星”拄仙杖托寿桃,直指生命永续的终极关怀。两位嬉戏孩童作为三星伦理秩序的视觉缓冲,又以“童子”符号暗合“多子多福”的生殖崇拜。

表3 人物类纹样分布

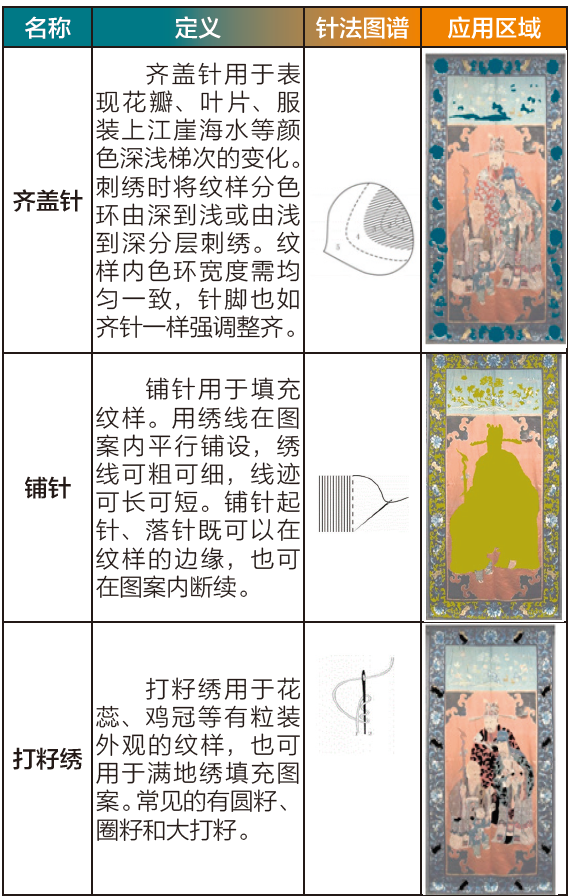

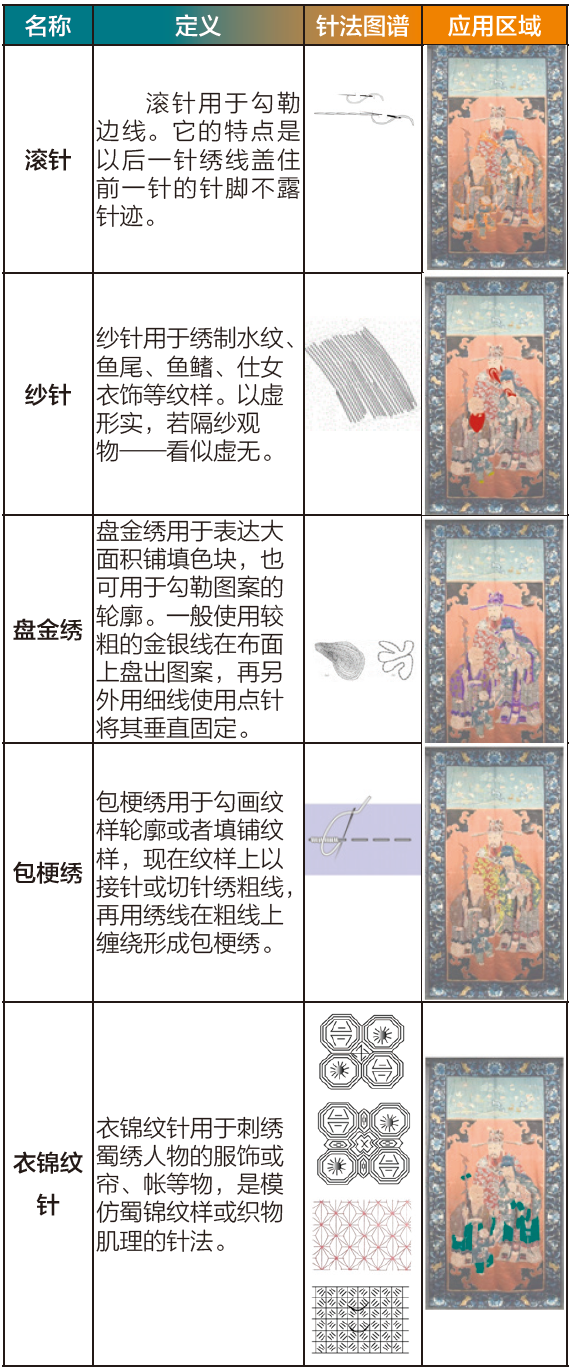

3.2.3针法解码

蜀绣针法以严谨细腻著称,其针脚齐平、线片光亮、车拧到家、密而不叠、稀不露底的特征使其在众多绣种中脱颖而出。《蜀绣·三星图》绣品中主要应用了8种针法(表4),齐盖针以平整肌理为特点,广泛应用于外框区的牡丹花、卷草纹样、过渡区的山水纹、寿桃纹、牡丹花纹以及蝙蝠纹等部分,用于形成基底和表现主体结构。铺针则通过渐变设色增强立体感,用于外框区的花卉主体和核心区人物面部与手部的肌肤质感表现。打籽绣凭借其粟米状凸起肌理,用于外框区域的蝙蝠纹样、牡丹花蕊部分以及核心区服饰体系中的团花纹样,形成视觉焦点并增强装饰性。滚针通过紧密排列的针脚表现流畅线条,用以勾勒线条以及凸显服装的褶皱纹理。纱针则用于人物须发系统的绣制,通过极细的针脚和定向穿插,精准还原毛发的自然垂坠效果。盘金绣则通过金银丝线的光泽,用于勾勒服饰上的“寿”纹、“云”纹边框,增强装饰效果。包梗绣用于勾勒纹样轮廓,如核心区服饰中的纹样轮廓,创造出浮雕般的视觉效果。衣锦纹针法用于服饰体系中的织锦底纹铺设,模拟织锦的质感和纹理。这些针法的巧妙运用,不仅展现了蜀绣丰富的艺术表现力,还使其在表现力和艺术价值上达到了极高的水准。

s

s

表4 针法示意图

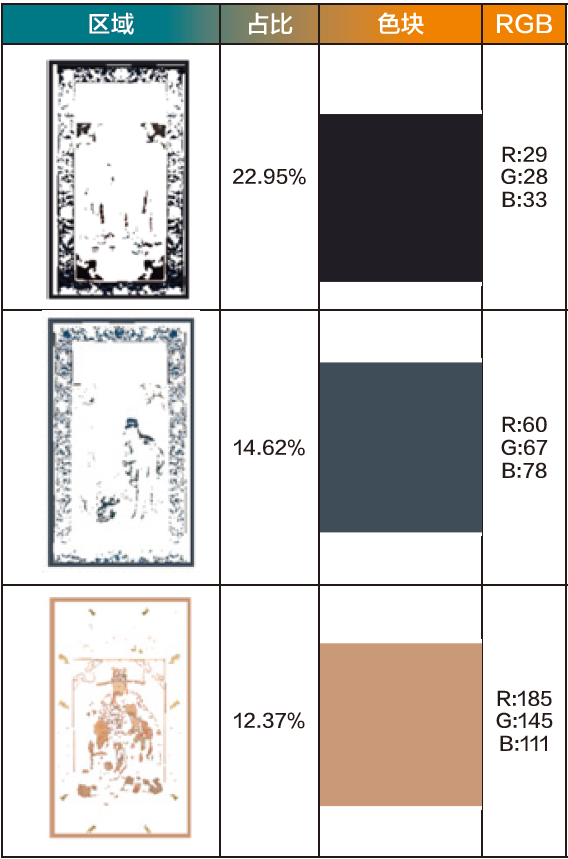

3.2.4色彩解码

《蜀绣·三星图》绣品核心区以橘红色作为底布色彩象征喜庆与尊贵,外框区以蓝色为底部代表宁静与智慧,过渡区以绿色作为底布传达着生机,绣线的选择上,辅以金色和黄色分别寓意高贵与希望。此外,采用黑色和褐色用于勾勒轮廓,增加画面的立体感。这些色彩不仅使作品视觉上生动和谐,还蕴含着中国传统文化中对吉祥、繁荣的美好祝愿,体现了蜀绣艺术的精湛技艺和深厚文化底蕴。将处理后的绣品图片通过K-means算法进行颜色聚类分析, 主要提取八种色彩(表5)。