财富FORTUNE中文版2025年7/8月相关报道

财富FORTUNE中文版2025年7/8月相关报道

六月,鹭岛进入海风最密集、湿度最高的时节。

季风自南海起势,穿过中国台湾海峡,将低垂的云层与时隐时现的烈日一同带入这座滨海城市。在思明区环岛东路,两栋玻璃立面的现代建筑静静伫立,面朝东南,分别是安踏集团在厦门的营运中心,以及安踏集团收购的意大利品牌FILA在中国的总部所在地——斐乐广场。步入其中,红与蓝、赛场灵感与建筑美学悄然融合,将运动的节奏与活力定格在每一寸细节里。

大厦高层会议室内,一侧整面落地窗外是厦门绵延的海岸,远处烈屿岛的轮廓如一道地理与历史交缠的注脚。而窗内,则是一幅中国企业全球化的蓝图。安踏,正是以福建晋江为坐标原点,创造了其全球业务的秩序与边界。

自2009年开始,安踏集团除了拥有全国驰名的体育品牌——安踏,也开启了收并购的历程,从此开启了一家中国企业全球化的征程。

2009年,安踏作出了一项当时颇受争议的决定:以3.32亿元的价格从百丽国际的手中收购了当时已经接近边缘化的意大利百年品牌FILA在大中华区的商标拥有权及运营权。那时,体育用品行业正在逐步陷入“奥运红利”退潮的低谷,紧接着两三年,库存危机、关店潮此起彼伏。在这风雨飘摇之际的“大手笔”并购,一度让外界质疑。然而,十五年后,FILA已经成为安踏品牌星系中最耀眼的一颗——2024年的营收高达约266.3亿元,占到安踏集团收入的三分之一以上,在同国际品牌的行业竞争中也创造了安踏集团“品牌+零售”的经典案例。

在这间面朝大海的会议室中,安踏集团执行董事、联席CEO赖世贤向《财富》回溯那场深刻改变企业轨迹、开启多品牌之路的关键交易。这位处在“当打之年”的商业领袖作为故事本身的参与者与塑造者之一,以极具亲和力的语调、缜密清晰的逻辑表达,将这段足以载入中国企业史的商业转折娓娓展开。

安踏集团执行董事、联席CEO赖世贤

壹

FILA——这家诞生于1911年的意大利运动品牌,彼时的辉煌尘封于海外消费者的记忆之中,而在国内,它几乎沦为零售边角的“落日遗产”。

“那是我们做的第一个并购。”赖世贤回忆道。他当时负责安踏的财务工作,深知财务数据上FILA的惨淡,“但它的品牌记忆还在,品牌在国内没有被破坏。这是我们的机会,我们当时判断,运动一定会成为一种生活方式。”从并购到盈利,FILA整整走了五年。赖世贤没有用“复兴”这个词来形容那段历程,而是反复强调“品牌定位”和“能力重建”:重新进行市场定位,重建团队,重建零售体系,重建供应链,更重要的是重建品牌本身的文化内核。

事实上,这条路没有可以套用的范本。在这之前,中国本土的体育用品企业并不擅长“造一个高端品牌”,更不用说是在一个自己本土品牌尚未出海的阶段。

20世纪90年代到2000年代初,以安踏为代表的晋江系运动品牌大多采用“品牌+经销商”模式,核心在于跑马圈地、渠道为王。由于彼时城镇化红利释放、体育热潮兴起,国际品牌的定价高高在上,国内品牌在三四线城市迅速找到人群定位,加之广告明星营销的风靡效应,单一品牌也能够迅速做大。2008年前后,国内运动品牌迎来了“黄金时代”。

但繁荣之下的隐患已经悄然显现。随着门店数量激增、同质化竞争加剧,以及全球金融危机带来的消费收缩,这种依赖渠道扩张驱动的生意模式逐渐逼近天花板。大量库存堆积在代理商的手中,品牌溢价力不足导致折扣不断,营收增长开始放缓,品牌势能也遭遇透支。

安踏是最早看清这点的企业之一。早在2006年,尚未上市的安踏便已经意识到:中国市场正在从“渠道时代”迈向“品牌零售时代”。在2007年上市之后,安踏于2009年完成对FILA大中华区的收购。

当时的安踏在县级市具有强大优势,但在一、二线城市的话语权尚弱,直营零售能力也处于近乎空白状态。而FILA需要的,正是“品牌管理+渠道重建”的系统化能力。安踏决定“重塑品牌”,从门店选址、形象重构到团队重建、商品规划,全面自营、深度转型。采用风险更高但也更具未来可持续性的“品牌+零售” 运营模式,门店店效也随之高涨。

安踏避开传统体育品牌以竞速和竞技为主的品牌语义,将FILA引入“时尚+运动”的轻奢通路。时尚元素替代了技术参数,明星代言搭配社交场景,开店选址直指一线商圈,产品面料体现高端质感,定价策略敢于拉开与大众运动品牌的心理区隔。

2024年4月,FILA ICONA三里屯太古里旗舰店盛大启幕,呈现品牌全新意式美学空间

2011年至2012年,安踏品牌也正式启动业务模式转型,从“品牌批发”转向“品牌零售”。在行业那场排山倒海般的库存危机到来的那两年中,安踏以决绝的执行力,将“零售”转型作为应对这场全行业危机的杀手锏,全面赋能经销商体系,以消费者需求为第一标尺,将全国的零售体系升级,从这场危机中率先突破重围“弯道超车”,是全行业第一家实现了转负为正的增长,成为行业第一大中国体育品牌,2015年首次迈入百亿规模。

赖世贤表示:“安踏的逻辑是:唯有掌控了终端,才能真正掌控品牌。不论是安踏冲出库存危机,还是收购FILA,只有通过‘品牌+零售’独特模式的强大效应,才能让品牌步入发展的快车道。FILA的成功,一是品牌,另外一个就是DTC模式的巨大成功。”

FILA不仅成为安踏集团多品牌战略下亮眼的增长引擎,也被整个中国品牌管理界视为“重构品牌价值”的范式样本。赖世贤淡然总结道:“FILA的成功让安踏的品牌管理和零售运营能力都上了一个很大的台阶,也让我们坚定了继续收购国际品牌并运营好的信心。”

贰

对于当代的企业家来说,多品牌运营是一场意志力和经营智慧的长期博弈。

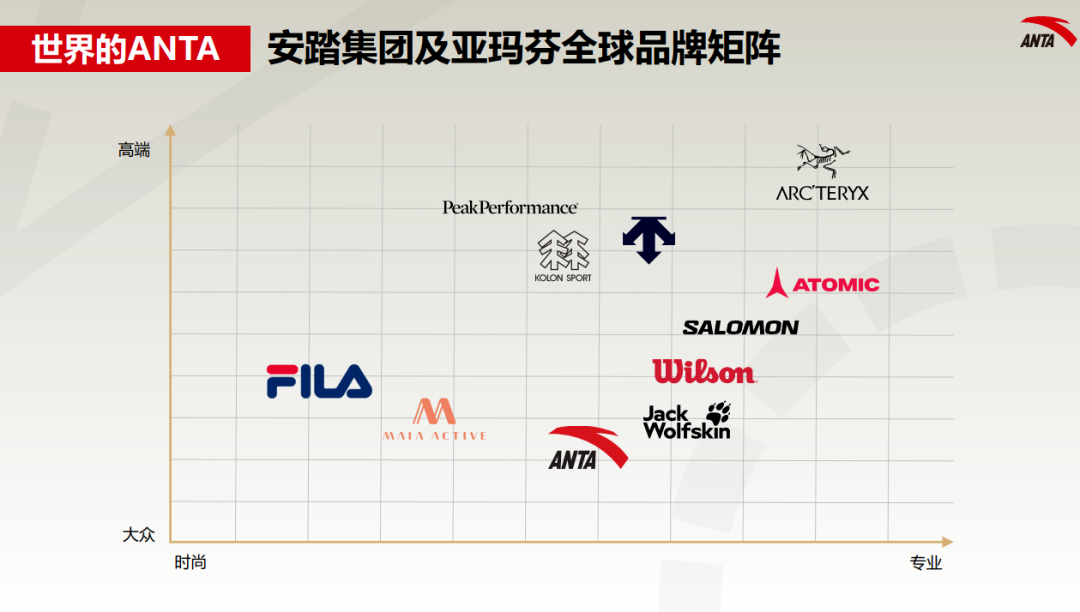

从FILA的反转开始,安踏集团在接下来的十余年里,接连出手,构建起一个拥有16个品牌、令外界瞩目的品牌矩阵:迪桑特(Descente)、可隆(Kolon Sport),2019年完成对亚玛芬体育(Amer Sports)的收购及私有化后于2024年在纽约证券交易所重新上市,2025年收购德国知名户外品牌狼爪(Jack Wolfskin)……这套组合从一开始就不是“收多少品牌”的游戏,而是一场关于“管理复杂度”的能力建设。

“多品牌战略是安踏发展的逻辑路径。”赖世贤解释道,过去国际巨头们大多以“单品牌、多品类”的方式占据市场高地。在赖世贤看来,安踏则是多品牌差异化的打法——每一个品牌都拥有独立的定位、人群、视觉、文化甚至运营,但又能实现中后台资源共享和战略协同。

这听上去像是一种理想化的结构主义蓝图,但赖世贤将其推进得极为现实。他很早就意识到品牌之间不可能天然协同,需要人为构建机制。

2016年,安踏集团召开了一次被内部称为“长白山会议”的高层闭门战略研讨会,并在之后便宣布启动“单聚焦、多品牌、全渠道”战略。此时的安踏集团,仍然主要依赖安踏主品牌和刚刚起势的FILA。会议上,“掌门人”丁世忠在走访全球多个市场后判断,未来一定是细分市场,并提出一个看似“遥远”的目标:未来要构建一个拥有十个以上品牌、每个品牌都可以独立盈利的品牌群落。彼时的安踏集团不过才拥有三个品牌,参会者中不乏有乐观主义者,也有冷静对待者,也有人建议“饼是不是画得太大”。然而,凭借“爱拼敢赢”的企业精神和打胜仗的铁军文化,安踏集团最终将这个当时“画得很大的饼”一步步变为现实。

安踏推出的“超级安踏”等新型零售业态,提供更加丰富和多样化的线下体验

在FILA之后,安踏相继与迪桑特和可隆分别组建合资公司,控股大中华地区;2019年则是一次大手笔——以46.6亿欧元的价格牵头腾讯、方源资本、Anamered Investments等组成财团,完成了对全球高端体育品牌集团亚玛芬体育的收购。

“你问我怕不怕风险?”他笑了笑,“我当然会算账。但商业上有些判断,并不总是等你账算得很完美才可以做。你必须同时具备两个能力:看得见风险,也抓得住机会。方向上,我们是没有动摇的。”

亚玛芬体育的整合并不轻松。这是一个业务触达数十个国家、拥有多个品牌、团队文化有差异化的“全球拼图”。但赖世贤坚持认为:重塑不是“换人”,而是“找共识”。安踏集团对亚玛芬体育旗下的品牌给予充分的授权,但同时,以安踏集团多年“品牌+零售”的运营经验及战略规划能力,让亚玛芬重新规划了“五个10亿欧元”的全球发展战略,专注于全球三大市场及三大主品牌业务,让亚玛芬在进入安踏集团后获得了长足的发展。在中国市场开直营店,通过市场检验,很快证明直营店模式是正确的选择,并在全球各地推广。2024年,亚玛芬体育在私有化后重新在美国上市,市值一度突破200亿美元,“五个10亿欧元”的计划也提前两年达成目标。

赖世贤把这一系列多品牌的运营成功拆解为两个关键路径:

第一是能力迁移。赖世贤清晰地意识到:安踏之所以能够成功,是因为从零售到供应链、从品牌塑造到组织激励,都已经形成闭环能力。如果不能将这些能力结构性地迁移到新品牌,收购就将无异于“多点孤岛”。于是,集团内部开始搭建可以赋能多品牌的共享机制,率先横向资源整合,共建中后台,打通数据、人力、供应链、物流与财务等集团职能,赋能多品牌。

第二是充分授权。与很多集团倾向于中央集权不同,赖世贤认为安踏的模式,应该是一种“责任下沉、机制统一”的治理方式。他强调,每个品牌的CEO都必须对品牌的盈亏负责,总部不做替代决策,但会评估关键战役。这种“松绑型管控”——不是盯着流程,而是聚焦在三个到五个关键结果导向。从组织结构到财务模型,从人才配置到文化融合,安踏强调品牌之间的互不干扰与资源共享并重,从而达成战略共识。每一层管理者都知道他们的品牌是为整个集团战略服务的,但又不能失去品牌自身的差异性与品牌张力。

“超级安踏”门店照片

“亚玛芬体育的整个收购重塑及成长过程,把我们这种国际化资源整合的能力又补充了。”赖世贤说,“未来我们不一定止步于收购15个、16个品牌,有可能还会继续并购,多品牌管理这条路还会继续走下去。”

如今,这个品牌星系已经不仅仅是并购逻辑的堆叠,而是一种世界级“品牌+零售” 管理能力的具象体现。赖世贤认为这个“星系”不靠体量取胜,而是靠结构、靠细节、靠能力。

叁

在赖世贤的叙述中,“全球化”三个字并不是一个口号,而是一套被层层验证过的系统能力。在一个长期的观察、试错、嵌入中,逐步建立起一个来自中国、但不止于中国的商业组织体。在他看来,安踏集团的全球化,实际上是分三步走的。

第一步,是“在中国做好国际品牌”。从FILA开始,再到迪桑特、可隆……这些品牌虽然发源于海外,但在中国市场的重新定位、渠道重塑、价值重建,到现在成为行业的领先品牌,几乎全部由安踏集团主导完成。在这一阶段的工作,安踏既要理解品牌本身的文化基因,又要在中国市场重新表达;既要保持品牌的一致性,又要快速回应本地消费者的审美、渠道、社交习惯。

第二步,是“走出去经营全球品牌”。这一步的标志性事件,是2019年对亚玛芬体育的收购。与过去只经营中国区不同,安踏成为了真正意义上的全球控股方—其负责的,不再只是某个区域的生意,而是整个品牌的全球资源配置、经营路径与文化融合。亚玛芬体育由并购前的低单位数的佛系发展,到现在知名品牌引领市场增长。最新财报显示,2024年,亚玛芬体育营收达到51.83亿美元,同比增长18%,营业利润同比增长56%至4.71亿美元。这都得益于安踏经营方法论与亚玛芬全球团队得到充分授权经营的效力。

赖世贤回忆道:最初的挑战,并不是语言和沟通,而是思维方式。西方品牌的决策体系更多基于长期研发、供应链布局;而中国品牌的强项在于市场反应速度、数字化洞察和执行效率。如何把两种节奏融合?安踏的做法,不是简单复制中国的品牌运营逻辑,而是搭建一套双向融合、资源共享的运营中后台。

“我们不会推翻它们的体系,我们充分尊重每一个品牌,但以中国式效率赋能,让它跑得更快。”赖世贤如此形容。

第三步,是“让中国的安踏品牌走出去”,做世界的安踏。 如果说前两步是经营别人的品牌,那第三步,就是打造属于自己的世界品牌。这也是最具挑战,也最具梦想成分的一步。2021年,安踏集团在成立30周年之际发布了“单聚焦、多品牌、全球化”的新十年战略。

赖世贤坦言,过去,安踏品牌始终被定义为“中国品牌”,而从2023年开始,集团正式将“安踏主品牌出海”提升为战略工程,并划定了优先出击区域:东南亚、中东,再逐步扩展到欧美。

“我们选择这些区域,是因为消费文化的接近性。”赖世贤解释,东南亚有着广泛的华人市场基础,中东则有对中国制造和性价比的天然接受度。安踏不会贸然进入已经高度饱和的市场,而是先从可以形成品牌认知突破的地带打入。

他特别提到了“永不止步”这句品牌口号。对赖世贤来说,这不仅是一句广告语,更是一个试图表达“爱拼敢赢、平凡者奋斗”的中国故事。国际同业有的讲的是超越极限,有的讲的是系统训练,而安踏讲的是赋能爱运动的每一个人,任何普通人都有机会站上领奖台。

他清楚,这种精神的全球化传播是极难的。因为品牌传播并不只是翻译,更不是复制。它是一种对文化的再编程——让外国人不只是接受产品功能,更要理解品牌背后的叙事。

美国当地时间2025年4月12日起,安踏品牌在美国五大城市:芝加哥、旧金山、波士顿、纽约、洛杉矶举办“PG7全球缓震计划”跑鞋体验活动

“一个品牌,只有被人认同它所代表的价值,才算真正出海。”赖世贤表示。

为了这个目标,安踏在海外开始搭建自己的零售体系、顾客沟通渠道、设计团队和品牌视觉标准。他们不再仅仅依赖经销商,而是要自己开店、自己运营线上旗舰,并尝试与当地设计师、运动员展开深度合作。安踏正在构建一个“海外本地化+全球化统一”的混合系统。“体育是最平等的语言,而我们要做的,是用它来说一段属于中国、更属于所有人超越自我的故事。”

肆

从财务出身到战略掌舵,赖世贤的职业路径,几乎与安踏集团的发展历程同步。他的名字鲜少出现在聚光灯下,却是安踏过去二十年里几乎所有关键战略背后重要的策划者和推动者。2003年,赖世贤加入安踏,彼时公司尚未上市,仅有单一品牌和以经销为主的运营模式。他主导了公司2007年上市的准备工作,牵头建立预算体系、内控机制及风险评估流程,以国际化的运营标准来全面改造企业的管理机制,为后续的规模化发展奠定了基础。

随着集团的业务从本土品牌扩展到多品牌矩阵,赖世贤也从财务负责人逐步转变为战略驱动者。他主导了FILA在中国市场的收购,他深度参与亚玛芬体育等重大并购案的决策过程,他作为集团的联席CEO,分管集团核心管理职能和安踏品牌全球运营。他始终强调,财务的价值不在于控制成本,而在于风险管控和方向识别——财务系统是用来看清路径的。

2023年升任安踏集团联席CEO后,赖世贤面临更高维度的挑战。他坦言:“CFO看的是风险控制,CEO更多的是战略选择。”在他的理解中,CEO不仅要会算账,更要能在不确定中做出判断,承担决策的全部后果。他将自己的工作重心从系统搭建转向组织调度——“不是自己去做每一件事,而是让对的人做对的事”。

打胜仗文化正是安踏集团包括赖世贤在内的所有管理层共同推动的组织能力。赖世贤指出,打胜仗文化强调结果导向,但打胜仗并非简单的KPI考核,而是一种指引组织聚焦和协同的战略方法。每年,各品牌需要围绕核心业务制定三大“必胜之战”,从用户洞察、产品研发、渠道布局到传播打法形成闭环。这种自上而下又自下而上的作战方式,不只是追求业绩突破,更在于打磨组织的方法论与执行力。同时,他认为KPI既要立足当下,解决业务紧迫性问题,又要着眼未来,将公共指标、人才梯队建设和ESG可持续发展等设为阶段性目标,以更长远的视角推进。比如:集团设立2亿元的ACTION创新基金,面向全体员工开放申报,这类创新项目不受常规KPI考核限制。

这背后反映的是安踏组织结构与管理逻辑的深刻演进。以赖世贤为代表的集团董事会,正在全力推动构建“多品牌协同管理能力”“多品牌零售运营能力”“全球化运营与资源整合能力”这三大核心能力,这是安踏集团为什么收一个成一个的根本原因。安踏集团将创新、数字化、供应链和物流四大中台资源,在集团层面拉通共享,同时,充分授权给品牌长,使品牌事业部获得更强的经营自主权。赖世贤不迷信“改架构”的形式主义,而是更关注组织的适配性和演化能力。在他看来,组织不是结构图,而是一种动态能力体。在人才管理上,他强调“赛马机制”和“项目型组织”的并行推进,不拘一格识别能打仗、能带队的年轻骨干。在他看来,真正优秀的中层不是流程的执行者,而是方法的传播者和团队的倍增器。

沈阳中街安踏ARENA店

而这种预判,正是在构建安踏下一个十年的关键。

“世界为什么需要安踏?”这是集团董事局主席丁世忠的“灵魂拷问”。这个超越财务目标的提问背后,藏着安踏未来的战略雄心。作为集团联席CEO,赖世贤清楚地意识到,安踏如今所追求的,已经不仅是市场份额的增长,而是如何以中国品牌之姿,在全球体育消费格局中占据一席之地。

从经营层面看,“世界的安踏”已经具备雏形。安踏集团与亚玛芬体育旗下品牌矩阵形成了安踏人口中的“双轮驱动”,覆盖全球多个市场,服务全球消费者。但在赖世贤看来,真正的挑战不在体量,而在品牌精神层面的认同。“消费品牌出海的难点,不是简单地看性能好不好,而是你能否在精神层面打动消费者、产生共鸣。”安踏必须找到属于中国的品牌叙事,让世界理解并接受一种“永不止步”的体育精神。

这种精神并非凭空设定,而是安踏真实成长路径的写照。赖世贤说,相比一开始就以精英姿态问世的品牌,安踏从作坊起步,靠不断“翻身”一步步做大做强。这种奋斗感和进取心,本身就是体育精神的外化表达。

一个来自中国、能打动世界的体育品牌,应该存在—并且,值得被看到。而这段旅程,正如他所说的:“我们并不完美,但我们一直在路上。永不止步,不是口号,而是一种选择。”

伍

在今天——全球化遭遇结构性重塑,地缘政治带来周期性断裂,消费市场从“共性驱动”走向“价值分化”,跨国经营所依赖的信任、稳定与标准化都在发生位移。企业想要“走出去”,不再只是扩张产品的版图,而是需要应对文化适配、供应链重构、品牌信任的多重考题。

安踏不求先声夺人,而是擅长稳步渗透;它不以流量判断市场,而是以结构捕捉机会。其底层逻辑,是长期主义的秩序感,是文化融合下的管理弹性,是在全球波动周期中寻求“结构性确定”的能力。

三十四年过去,安踏所代表的正是当代全球化“行者”的本意:不是跟风者,不是狂奔者,而是在风变向、局易势、路变远时,仍然懂得如何稳住节奏、走得更远。

三十四载,行者正当时。