关键词:箱包材料;防水性能 ;检测方法;沾水法;评价

前 言

为满足消费者的需求,防水功能的箱包产品层出不群。然而,现行常用箱包类标准QB/T 1333—2018《背提包》、QB/T 2155—2018《旅行箱包》等均未设置防水性能项目,无法验证其声称防水功能的真实性,市场上销售的这类产品鱼目混珠,消费者难辨真假。因此,急需研究箱包防水性能的检测方法(含有效评价方式),帮助消费者有效评估箱包产品的防水性,规范市场的健康发展。箱包产品的防水性能主要取决于箱包材料的防水性能,因此,本文落点于研究箱包材料防水性能的检测方法。

1 检测方法的确定

箱包产品的原材料通常为纺织物、皮革、人造革、合成革及树脂材料等,由于树脂材料本身具有防水性,因此,本研究不涉及树脂材料。目前,箱包材料实现防水的技术方法主要有:一、提高原材料本身的防水性能,包括:(1)在材料表面覆盖防水膜或涂层,例如,皮革的聚丙烯酸酯/无机纳米复合涂饰剂[1];(2)通过内部结构的改变提高材料本身的防水性能,例如:层压防水透湿织物[2]。二、在材料底部粘贴防水材料。由于第二种技术方法的存在,原材料本身的防水性能测试方法无法直接套用在箱包材料上。

目前,箱包原材料的防水性能检测方法主要分为三大类:第一类是沾水法,即通过喷淋的方式,考核材料的沾水等级,主要的标准有:GB/T 4745—2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》、GB/T 40936—2021《皮革物理和机械试验 服装革防水性能的测定》;第二类是弯折法,即通过在有水环境下弯折试样,考核材料的透水情况,主要的标准有:GB/T 22890—2008《皮革物理和机械试验柔软皮革防水性能的测定》、GB/T 22891—2008《皮革物理和机械试验重革防水性能的测定》;第三类是静水压法,即通过织物能承受的静水压来表征材料的防水性能,主要的标准有:GB/T 4744—2013《纺织品防水性能的检测和评价静水压法》。经分析,沾水法能更为真实地反映箱包材料的防水性能,更贴合箱包材料的实际防水场景,因此,本次试验选用GB/T 4745—2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》进行箱包材料的防水性能检测,并根据箱包材料的自身特点做出相应的改变。

2 试验过程及结果分析

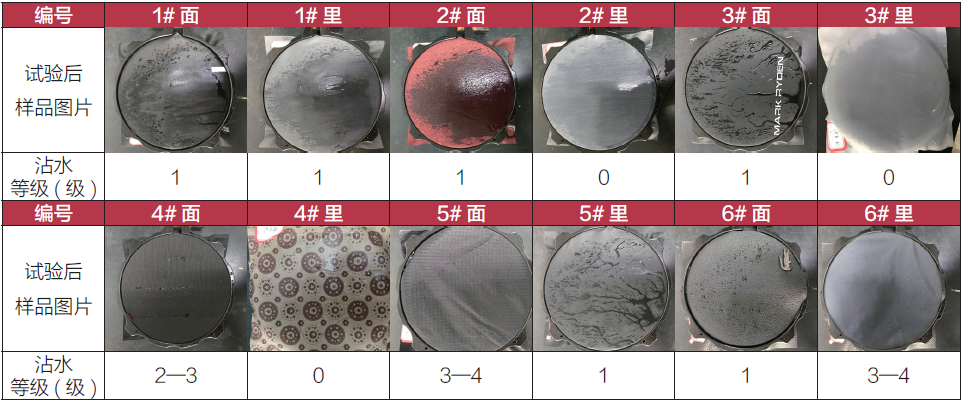

选取6款不同价位、不同材质的具有防水性能的箱包,对其面、里料分别按GB/T 4745—2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》进行测试,其中1#、2#、4#、5#箱包面、里料均为纺织物;3#箱包面料为人造革,里料为纺织物;6#箱包面料为牛皮革,里料为纺织物。由于箱包的大小限制,无法按GB/T 4745—2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》取3块180mm×180mm以上试样,因此,从1#—6#箱包面、里料分别取1块180mm×180mm以上的试样进行测试,试验结果见表1。其中,在多数情况下(例如下雨等)箱包的水浸部位主要在外侧,因此,面料试样从远离使用者身体一侧的包体裁取。

表1样品面料及里料表面抗沾湿性能

依据GB/T 4745—2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》,沾水等级达到3级或以上,表明纺织物具有抗沾湿性能。由表1可见,除6#里料外,其余里料均不具有抗沾湿性能。实际观察试后样,1#—5#的里料均湿透至试样的底面,说明试验中大部分防水箱包的里料都不具有防水性。

面料中,4#为抗沾湿性能较差,5#为具有较好抗沾湿性能,其余均为不具有抗沾湿性能。实际观察试后样,1#和2#面料表面为纺织物,表面润湿情况严重,但底面附有胶层,因此,水分未渗透至底面;3#面料为人造革,表面所沾附的水珠无法通过敲打的方式去除,但可被抹去,水分未渗透至底面;4#和5#面料表面为织物,由于表面具有一定的抗沾湿性能,水分未渗透至底面;6#表面为皮革,由于皮革的亲水性,表面有水渗入,但由于皮革较厚,尚未渗透至底面。

由此可见,由于具有防水性能箱包的面料防水原理存在多样性,若采用GB/T 4745—2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》中的防水性能评价方式,并不能准确地表征箱包面料的防水性能,而试验后试样后表面的润湿情况能更为直接、真实地反映箱包面料的防水情况。因此,建议通过观察试验后试样后表面润湿情况来判断箱包面料的防水性能。

3 结论

(1)大部分防水箱包的里料都不具有防水性,因此,不建议考核箱包里料的防水性能。

(2)箱包面料的防水性能测试建议在箱包的外表面(远离使用者身体一侧),取180mm×180mm以上的面料一块,按GB/T 4745—2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》进行检验,试验后观察试样后表面是否存在润湿现象。

参考文献

[1]王彤、鲍艳.功能型聚丙烯酸酯/无机纳米复合皮革涂饰剂的研究进展[J].材料导报.2017,31(1).64—71.

[2]曲文厂.聚氨酯涂层类防水透湿织物研究进展[J].山东纺织科技.2015, 56(3).42—44.

第一作者简介:张鸿超,男,1989 年生,助理工程师,主要从事轻工类产品的检测与研究工作